「忙しい毎日でも、栄養バランスは妥協したくない」―そんな願いを叶える完全栄養食(※)。しかし、その多くが粉末をベースに作られていることに、どこか物足りなさや「本当にこれで健康?」という疑問を感じたことはありませんか?

もっと自然な食材そのものを摂りたい…

そんな声に応えるべく、あえて栄養素の粉末等に極力頼らず、食材そのものを活かすという困難な道を選んだのが、お米と具材で作る完全栄養食「おにもち」です。

なぜ彼らは手間のかかる食材中心の製法にこだわるのか? 今回、開発の中心人物である林さんと三石さんに独占インタビュー。その開発哲学、粉末系の完全栄養食との違い、そして目指す未来について、詳しく伺いました。

この記事を読めば、あなたが「おにもち」を応援したくなる理由がきっと見つかります。

株式会社vitom 代表取締役。大学を休学し、東京へITベンチャーにてデータアナリスト職で働く。その後、ECコンサルのインターンを経て、University of Washingtonへ留学 (学費全額免除)。大学への復学中にvitomを起業。2024年10月から立命館大学客員研究員に。

株式会社vitom COO。新卒としてSaaS系ベンチャー企業に入社し、ARR2億円規模のプロダクトでエンジニアおよびPdMを経験。その後、社内の新規事業にて基幹システムの開発を企画から実装まで兼任。自他ともに認めるストイックな健康の体現者。林のビジョンに共感し、2人目として参画。

時短食・健康食が好きでその内容をブログに執筆している。夕食は家族でしっかりと食べたい派だが、育ち盛りの小学生の子供達にバレない程度に手抜きをしたい。

\6個セットがお試し価格の2,500円/

縛りなし!いつでもスキップ&キャンセルOK

>完全栄養食の常温保存おにぎり?「おにもち」なら腹持ちが良く非常食にも利用可

※ 一般的に「完全栄養食(完全食)」とは、厚生労働省「日本人の食事摂取基準」に基づき、1食あたりに必要とされる栄養素を1つの食品で満たすものを指します。「おにもち」はこの基準に沿い、厚生労働省が定める32項目の栄養素をバランスよく摂取できるよう設計されています。栄養素の観点では、「2個」お召し上がりいただくことで、1日の必要栄養素の約1/3(いわゆる一食分)を補える設計となっております。

おすすめ時短食一覧

| 商品名 |  ベースブレッド |  ゼンブブレッド |  ベース焼きそば |  ゼンブヌードル |  COCOMOGU |  ミソベーション |  つくりおき.jp |  デリピックス |  ライフミール |  nosh |  おにもち |  完全メシ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内容 | 完全栄養食のパン | グルテンフリーのパン | 完全栄養食のカップ焼きそば | グルテンフリーの麺 | 完全栄養食のおにぎり | 完全栄養食のみそ汁 | 冷蔵宅配惣菜 (管理栄養士監修) | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 完全栄養食のおにぎり | 完全栄養食のカレー・めん |

| 種類 | 13種類 | 7種類 | 4種類 | 2種類 (ソースは10種類) | 4種類 | 毎月味噌の種類を変えてお届け | 毎週異なるメニューをお届け | 100種類以上 | 100種類以上 | 約100種類 (随時入れ替え) | 3種類 | 8種類 *カレー・めんタイプ |

| 調理方法 | そのまま 電子レンジ トースター | そのまま 電子レンジ トースター | お湯を注いで数分待ち、かき混ぜる | 丸麺:7〜8分茹でる 細麺:3〜4分茹でる | 電子レンジで加熱 | 水を入れて電子レンジで加熱(6分程度) | 電子レンジ | 電子レンジ | 電子レンジ | 電子レンジ | そのまま 湯煎 | お湯を注いで数分待ち、かき混ぜる |

| 保存方法 | 常温保存 | 常温保存 | 常温保存 | 常温保存 | 冷凍保存 | 冷凍保存 | 冷蔵保存 | 冷凍保存 | 冷凍保存 | 冷凍保存 | 常温保存 | 常温保存 |

| 賞味期限 | 1ヶ月程度 | 製造から 4ヶ月(※) | 2ヶ月以上 | 製造から 24ヶ月(※) | 30日以上 | 約9〜11ヶ月 (公式サイトには記載なし) | 4日以内 冷凍保存も可 | 1か月以上 | 1か月以上 | 約6ヵ月~1年程度 | 12ヶ月 | 6ヶ月 |

| 定期購入 (初回) | 3,518円(14袋セット) 初回20%OFF | 981円(9袋セット) 初回60%OFF+送料無料 | 3,188円(8個セット) 初回20%OFF | 632円(2袋セット) 初回60%OFF+送料無料 | 3,317円(6食プラン) 送料込み | 3,974円(4食セット) 初回50%OFF 送料無料 | 9,990円(週3プラン) 送料込み | 買切りプラン 3,218円 初回47%OFF | 2,100円(10食プラン) 初回限定、冷凍庫レンタルの場合 | 4,318円(6食プラン) 初回2,000円OFF | 2,500円(6個セット) 初回50%OFF 送料無料 | 5,096円〜(14食入) 15%OFF 送料無料 |

| 詳細 | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト(丸麺) レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー記事 | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト レビュー | 公式サイト |

人気の記事

なぜ「おにもち」は生まれたのか?開発背景と食への熱い想い

手軽さと栄養バランスを両立させた完全栄養食の「おにもち」。そのユニークな製品がどのような背景と想いから生まれたのか、代表取締役の林さんと取締役COOの三石さんにお話を伺い、その核心に迫りました。

すべては「食品業界を変えたい」から始まった

Nむら

Nむらなぜ完全栄養食を開発しようと思われたのですか?

三石さん

三石さん実は完全栄養食を作ることは我々にとって手段なのです。真に目指すのは「日本の食品業界を変えたい」というより大きな目標です。

インタビュー冒頭、三石さんは明確な口調でこう切り出しました。具体的には、以下の課題に正面から向き合いたいと考えていると語ります。

- 食品業界特有の低利益率

- 相次ぐ原材料高騰による利益圧迫

- 依然として大きな問題である「フードロス」

三石さん自身も(代表の林さんも)海外経験を通じて、日本のコンビニやスーパー、それらを支える緻密な物流ネットワークといった小売システムのレベルの高さを改めて認識しました。

一方で、食品業界は新しい技術やアイデアの導入、いわゆるイノベーションが遅れがちで、意欲ある若手人材も集まりにくい現状がある、とも指摘します。

日本の持つポテンシャルは大きいのに、非常にもったいない。ここに我々自身がプレイヤーとして入り込み、変革を起こせないか。 その問題意識こそが、おにもち開発プロジェクトの原動力となっています。

「正しいものを届けたい」- 完全栄養食を選んだ理由

Nむら

Nむら業界変革が目標とのことですが、その最初のステップとして「完全栄養食」を選ばれた理由は何でしょうか?

三石さん

三石さんそれは「正しいものを届けたい」という想いから始まりました。

企業理念である「Do the right things(正しいことをする)」に基づき、製品開発では本当に健康的で、自信を持って『正しい』と言えるものを目指した、と三石さんは説明します。世の中には、時に消費者を惑わせるような情報や商品も存在しますが、誠実な製品作りを貫きたいという想いがありました。

単に市場のトレンドを追うのではなく、「正しい食のあり方」を追求するプロセスの中で、必然的に完全栄養食の開発へと舵を切ったのです。

完全栄養食に求めるもの

Nむら

Nむらご自身にとって「完全栄養食」とはどういうものですか?

林さん

林さん仕事が忙しくなると多くの方が健康、特に食事がおろそかになり体調不良に陥りがちです。完全栄養食でその「予防」ができればと思っています。

林さん自身も相当なハードワークをされていた過去があります。特に完全栄養食に出会う前の大学時代には、多忙な日々を送りつつも、(大学生あるあるで)お金もなかったため「白ご飯」だけで済ませるような生活を続けていたことも。

風邪を引きやすいなどの体調面の不安もあり、「何とかしなければ!」と思った時に完全栄養食の存在を知ります。ただし、当時販売されていた完全栄養食を試しても、まだ体調面の不安は払拭されません。手間とコストを考慮しつつ、栄養バランスを考えた食事を毎日続けることの高いハードルを実感したそうです。

- より健康に特化したものを作りたい

- 自分が健康になるためにも、自分でより良いものとして作れるなら作りたい

そんな想いが強くなり、「おにもち」開発へと繋がりました。

林さん

林さん自分には科学や栄養に関するバックグラウンドがあるので、「自分で作れば何とかなるんじゃないか」と考えました。

挑戦の核となる「保存技術」へのこだわり

おにもちの特筆すべき点の一つが「常温で1年間」という長期保存性能です。

食品を入れるだけで長持ちするような特殊な機能を持つフィルムパッケージなどを、立命館大学とも連携しながら研究開発しているとのこと。この保存技術が、おにもちの価値を支えています。

三石さん

三石さんこの技術が確立されれば、フードロス削減や流通効率の改善といった、食品業界が抱える課題解決に大きく貢献できるはずです。

開発した技術を単に外部の企業に提供するだけでなく、その技術を最大限に活かした自社製品(おにもち)をまず開発・販売する。技術の有効性を自ら実証し、業界全体の変革を主体的に推進していきたいという強い意志を持っています。

「粉末じゃない、食材そのもの」- おにもちの譲れないこだわり

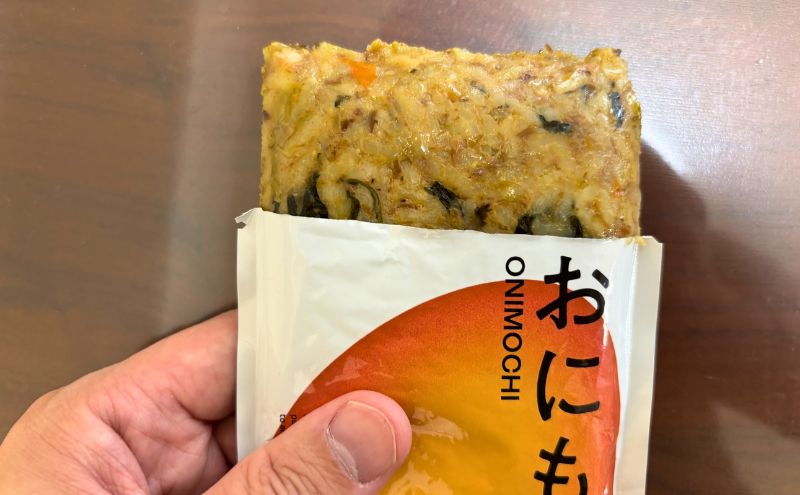

おにもちを手にした多くの人が、食品としての自然な見た目や、ゴロゴロとした具材の存在感に気づきます。これが一般的な粉末ベースの完全栄養食とは一線を画す、おにもちの最も重要な設計思想であり、譲れないこだわりと言えます。

なぜ添加物に頼らない?本当の健康感を追求する理由

Nむら

Nむら多くの完全栄養食が粉末(添加物)を使う中で、なぜ食材からの摂取にこだわるのでしょうか?

三石さん

三石さん人は粉末より「食材そのものに本当の健康を感じる」と考えたからです。

この考えに至った背景には、既存の完全栄養食ユーザーへのヒアリングがありました。

「健康のために摂取しているが、心からの満足感やこれで本当に健康になっているという実感がやや薄い。」

上記のような声が、予想以上に多く聞かれたそうです。

林さん

林さんこれは私自身の実感としてもあります。栄養を摂るだけでは健康になった気がしないという課題解決の必要性を感じました。

栄養成分の数値だけを満たすのではなく、野菜やお米、肉といった誰もが安心できる食材そのものから得られる感覚こそが、本質的な健康感や満足感に繋がるという仮説を立てました。

手軽に栄養補給できるサプリメント。体内で栄養素として働くには、まず胃や腸でしっかり溶ける(崩壊する)必要があります。しかし、国民生活センターの調査では、市販の錠剤・カプセル状健康食品100銘柄のうち、4割以上が医薬品の基準時間内に溶けませんでした。

これは、サプリメントが体内で十分に溶けず、せっかくの栄養素が吸収されずに排出されてしまう可能性があることを示唆しています。

食材ベースでの栄養バランス調整や長期保存は、粉末原料を使用する場合と比較して格段に難しく、コストもかかります。それでも「ちゃんと体に良いものを食べている」と実感できる製品を作りたいという想いから、あえて栄養素等の粉末原料の使用を最小限に抑え、食材中心でつくるという、困難な道を選んだのです。

林さん

林さんこういった科学的知見に基づいた正しい情報を、消費者の皆さんに分かりやすく伝えたいですね。

添加物との正直な向き合い方 – 無添加が絶対ではない理由

Nむら

Nむら健康志向の方だと添加物を気にされる方も多いですが、おにもちではどうですか?

三石さん

三石さん保存料などは不使用ですが、完全に「無添加」ではありません。必要なもののみ最小限使用するという考え方です。

おにもちでは、保存料、人工甘味料は使用していません。しかし、食材由来だけでは安定供給が難しいビタミンCについては、必要性と安全性を十分に検討した上で、食品添加物として補っているとのこと。

「無添加という言葉だけが一人歩きし、絶対的な善であるかのように語られる風潮には、少し懸念も感じています」と続けます。保存性を高めるための添加物を一切排除すれば、当然ながら食品の腐敗リスクは高まり、かえって健康を害する可能性もあります。

林さん

林さん大切なのは「何が、どのような目的で、どのくらい使用されているか」を正しく伝えていくことだと思います。

多くの添加物が使われている場合、それが何なのか消費者にはよく分かりません。そういった状況では「この味で健康」と言われても、どうしても違和感を感じてしまうのではないでしょうか。

添加物と正直に向き合い、必要最小限の使用に留める。その透明性の高い姿勢が、おにもちへの信頼感を支えています。

食材のブラックボックスをなくすことが使命

Nむら

Nむら専門知識がないと添加物や原材料表記を見てもよくわからないことが多いです。

林さん

林さん消費者が曖昧な情報に惑わされることなく、真に価値のあるものを選べるようにサポートすることが、私たちの使命です。

「完全栄養食」というと、厚生労働省が設定している33種類の栄養素をいかに満たしているかを示す詳細なグラフをよく目にします。しかし、それだけでは一般の方に商品の真価が伝わりにくいのが現状です。私たちは栄養素が実際にどう体に届くかという点を科学的に追求しています。

科学的なアプローチは、自然由来を好む方には敬遠されるかもしれません。私たちはオーガニック食品の価値を理解しつつも、適切なビタミン添加などは有用だと考えています。一方で、人工甘味料などについては、「健康な人ほど空腹感に異常をきたす」という信頼性の高い研究報告も存在するため、その使用には慎重な立場です。

林さん

林さん食品の保存性を高めるための添加物の必要性は理解できますが、何が使われているのか、なぜ使われているのかの「ブラックボックス」をなくしたいのです。

300回の試作が生んだ美味しさと食感への終わりなき挑戦

食材にこだわり、長期常温保存を実現し、さらにおいしい製品を作る。開発において極めて難易度の高い挑戦です。

三石さん

三石さん特にレトルト加工で味と食感を維持するのが大変でした。

高温高圧で殺菌するレトルト加工は、保存性を確保する上で不可欠です。一方で、その熱や圧力によって食材本来の風味や食感が損なわれやすいという大きな課題があります。

- 味がぼやける

- 異なるレシピでも風味が似通う

- 製造直後は良くても、時間が経つにつれて食感が変わってしまう

理想とする品質、つまり「一年後でもおいしい」状態を実現するため、実に300回以上もの試作が繰り返されたと言います。ご飯と具材それぞれが持つべき最適な水分バランス、レトルトの加熱温度や時間といった無数のパラメータを一つひとつ検証。地道な調整を重ねることで、ようやく現在の「おにもち」が完成しています。

三石さん

三石さんもちろん、これがゴールではありません。皆様にもっと満足していただけるよう、食材感と美味しさの追求にこれからも挑戦し続けます。

\6個セットがお試し価格の2,500円/

縛りなし!いつでもスキップ&キャンセルOK

あなたの食生活が変わる?おにもちの魅力と活用シーン

これまでの話で、おにもちが単なる完全栄養食ではない、強いこだわりと背景を持った製品であることがお分かりいただけたかと思います。

では、実際に私たちの生活の中で、おにもちはどのような魅力と可能性を持っているかを探っていきます。

常温だからこその圧倒的な手軽さ – 冷凍品との決定的な違い

Nむら

Nむらおにもちの大きな特徴として「常温で長期保存」がありますが、これは利用者にとってどんなメリットがありますか?

三石さん

三石さん冷凍ではなく、常温だからこその圧倒的な手軽さを提供できていると考えています。

多くの完全栄養食、特に冷凍タイプと比較した場合、おにもちの「常温保存」は圧倒的な利便性をもたらします。

- 保管場所を選ばない: キッチンの棚や引き出し、オフィスのデスクにも気軽にストック可能。

- 持ち運びが楽: 保冷剤や保冷バッグは不要。カバンにそのまま入れて、いつでもどこでも持ち運べる。

- 受け取りが簡単: 宅配ボックスや置き配に対応可能。冷凍品のように配達時間に縛られない。

- 解凍の手間なし: 食べたい時にすぐ食べられる。レンジでの解凍や自然解凍を待つ必要なし。

忙しい現代人にとって、この「手軽さ」は非常に大きな価値があると言えます。

時短から特別な活動のサポートまで。開発者の想定を超えた多様な利用シーン

Nむら

Nむら当初はビジネスマンを想定されていたとのことですが、実際にはどんな方が利用されているんですか?

三石さん

三石さんキャビンアテンダントや長距離ドライバーの方など、我々の想像以上に多くの場面で使っていただいています。

Makuakeでの発売後、ユーザーの声を聞く中で、開発チームも驚くような利用シーンが見えてきたそうです。

- 多忙な専門職の方

-

早朝・深夜勤務が多いキャビンアテンダントの方が、フライト前に手早く栄養補給するために。休憩時間が不規則な医師や看護師の方にも利用されています。

- 車の長距離運転をする方

-

渋滞などで食事のタイミングを逃しがちな長距離ドライバーの方が、車内に常備しておくための保存食として。

- アクティブな趣味を持つ方

-

荷物を軽量化したい登山愛好家の方が、行動食兼非常食として。長期保存と栄養価の高さが評価。

当初想定していたビジネスマンが、残業前のエネルギーチャージや小腹が空いた時の健康的な間食として利用するケースも多いとのこと。

Nむら

Nむらあなたのライフスタイルにも、きっとフィットする場面があるはずです。

目指すは”毎日食べたい”日常食 – 非常食イメージからの脱却

常温で1年保存と聞くと、どうしても非常食のイメージが先行しがちです。しかし、おにもちは日常食として定着させたいいう強い想いがあります。

三石さん

三石さんいざという時の備えとしても役立ちます。しかし、普段の食事の選択肢として「週に何度も食べてもらえるような存在」になることを目指しています。

レトルト食品=おいしくない、特別な時に食べるもの、という固定観念を覆したい。「レトルトでもこんなにおいしくて、毎日食べたくなるものがある」と認知されること。それが、おにもちが目指すポジションであり、レトルト食品市場全体のイメージアップにも繋がると考えています。

「正直、ちょっと高い?」価格の裏にある”価値”と開発者の想い

Nむら

Nむら週に何度も食べる場合、価格が少し気になります。この点についてはどうお考えですか?

三石さん

三石さん価格は重要なテーマですが、栄養バランスの取れた1食という観点で比較していただきたいです。

コンビニのおにぎりと比較すると、確かにおにもちは高価に感じられるかもしれません。しかし、単純な「おにぎり」としてではなく、栄養バランスの取れた一食として捉えてほしいと語ります。

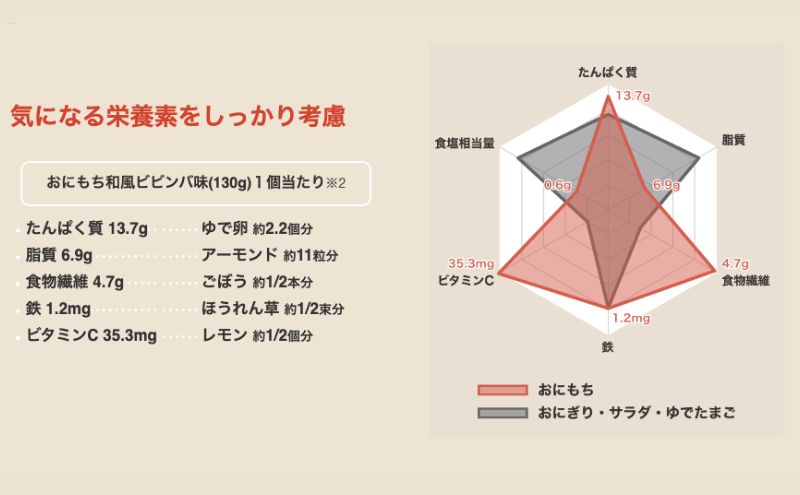

例えば、コンビニでおにぎりとサラダ、ゆで卵などを買って栄養バランスを整えようとすると、結局おにもちと同じかそれ以上の価格になることも多いはずです。おにもち一つで、それと同等以上の栄養が摂れるという価値を理解してもらえるとありがたいです。

| 内容 | 価格(税込) |

|---|---|

| おにもち×1 | 初回:416円 2回目以降:459円(18個セットの場合) |

| コンビニの食事(※1) ・おにぎり ・10種具材のミックスサラダ ・ゆでたまご | 合計:575円 ・213円 ・257円 ・105円 |

Nむら

Nむら安さだけを追求するのではなく、製品に込められた「価値」を理解してもらいたい、という想いが伝わってきます。

「おにもち」のタンパク質は、美味しさと栄養価で鶏肉を選んでいます。植物性とも比較し、鶏肉がベストと判断したためたっぷり使用。これが原価に影響しますが、味と栄養へのこだわりです

\6個セットがお試し価格の2,500円/

縛りなし!いつでもスキップ&キャンセルOK

ユーザーと共に進化する「おにもち」- 現在と未来への展望

おにもちは、まだまだ発売されたばかり。ユーザーの声に耳を傾け、常に進化を続ける先には、私たちの食生活をさらに豊かにする未来が描かれています。

Makuakeから大進化!お客様の声が育てた改善ストーリー

Nむら

Nむら発売当初から、製品はかなり変わりましたか?

三石さん

三石さんはい、特にMakuakeで応援購入してくださった方々からのフィードバックは、大きな改善のきっかけになりました。

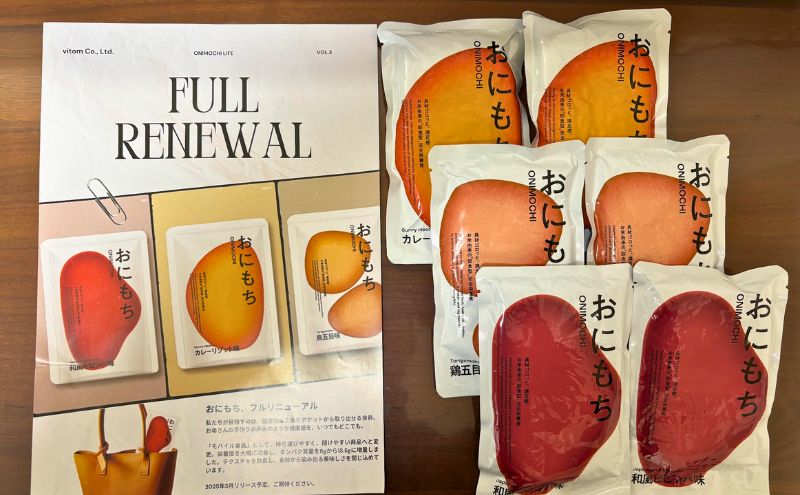

たとえば、初期のパッケージは以下のような声が多く寄せられたため、リニューアル時に改善がなされました。

- 開けにくい

- 手が汚れる

- 持ち運び中に潰れやす

こういった要望を受け、現在のスリムで開けやすい縦型パッケージへと大幅にリニューアルされました。

他にも「常温で食べると少しパサつく」「ポロポロこぼれやすい」といった食感に関する意見も真摯に受け止め、水分量の調整など、地道な改良を続けています。

三石さん

三石さんまだまだ改善点はありますが、お客様の声があったからこそ、ここまで製品を良くすることができました

ユーザーと共に製品を育てていく。その姿勢がおにもちの強みの一つです。

次はどんな味? 食卓を彩る、期待の新フレーバー計画

Nむら

Nむら今後の商品展開について、何か決まっていることはありますか?

三石さん

三石さん具体的な時期はまだ言えませんが、味のラインナップは確実に増やしていきます!

現在のおにもちは「鳥五目、和風ビビンバ、カレー」の3種類。これらも試行錯誤の末に生まれた自信作ですが、やはり「もっと色々な味を楽しみたい」という声は多いです。

鶏五目

鶏肉の旨味と出汁がしっかりと効いた、優しい味わいの定番商品。

和風ビビンバ

香ばしいごまの風味と和風だしの旨みを感じる優しい味付けです。

カレーリゾット

本格的なスパイスの香りと、チーズのまろやかなコクが絶妙にマッチした、クセになる味わい。

新しい味については、現在鋭意開発中。皆様の期待に応えられるような「おにもち」らしい、食材感のある美味しいフレーバーをお届けできるよう頑張っていただいています。

おにぎりの、その先へ。おもちが見据える”食の未来予想図”

Nむら

Nむらおにぎり以外にも、何か構想はあるのでしょうか?

三石さん

三石さんはい、我々は「完全栄養食のおにぎり屋」で終わるつもりはありません。

三石さんが繰り返し語る「保存技術」と「食材へのこだわり」。これを活かせば、現在とは別の形でも、新しい食の価値を提供できる可能性があると考えています。

おにもちは、単なる一商品ではなく、彼らが描く「食の未来」への第一歩。その挑戦は、まだ始まったばかりです。

Nむら

Nむら本日はたくさんの質問に回答いただき、ありがとございました!

林さん

林さんこちらこそありがとうございました!

三石さん

三石さんありがとうございました!

未来の食卓への挑戦を、あなたも一口から応援しませんか?

今回のインタビューを通して、おにもちが単なる便利な完全栄養食ではなく、開発者の熱い想いと未来へのビジョンが詰まった製品であることが、ひしひしと伝わってきました。

- おにもち、ちょっと試してみたくなったかも…

- 開発者の想いに共感した!

そう感じた方は、ぜひ一度、おにもちの公式サイトをチェックしてください。

未来の食卓を変えるかもしれない、このユニークな挑戦。まずはあなた自身で、その一口を味わってみませんか? きっと、新しい食の体験が待っているはずです。

Nむら

Nむら初回限定お試しセット(3種×2個セット)は公式サイトから注文できます。

\6個セットがお試し価格の2,500円/

縛りなし!いつでもスキップ&キャンセルOK